「未来志向」を求めて(9)

民間の平和理性を活かす:中山弘正の「告白」と「謝罪」

「日本の政治家は平和より戦争を望んでいるの?」 上海のどこにでもある果物屋の店主が怪訝な表情でそう聞いてきた。「高市発言」の直後のことである。彼は普段私の顔を見ると、「こんにちは!」「ありがとう!」と日本語で楽しげに挨拶してくれる。彼からすれば、台湾が日本のモノである可能性は1ミリもない。単に侵略したがっているようにしか見えないのだ。

日本では、問題が長引くだろうという見通しが主流のようだ。日中共同声明やサンフランシスコ講和条約の解説を、したり顔で語る「識者」も多い。錯綜したと感じるときは原点回帰である。台湾の位置付けについて、日本政府はどのような約束をしていたのか。

取り決めたのは1972年の日中国交正常化交渉においてである。当時の外務省で条約課長だった栗山尚一の記録が残っている(『ドキュメント 日中復交』時事通信社)。当時の日本政府は、台湾は中国に帰属するという文言に相当渋っていた。過去の条約がどうこうと散々ゴネた挙げ句に、政治的判断で受け入れると言うしかなかった。栗山は、「台湾の地位」に関する政府の最終的な立場について記録している。「法律的判断は別として〔中略〕わが国としては、台湾が中国の領土となることについてなんらの異議はなく、台湾独立を支援する意図も全くない」。意外なほど明確だ。この原点に立ち戻りさえすれば、解決できるように思う。案外、市井の人々の感覚の方が本質を突いている。“平和かそれ以外か”という誰にでも分かる基準は、条約や国際政治の小難しさを吹き飛ばしてしまう。

* * *

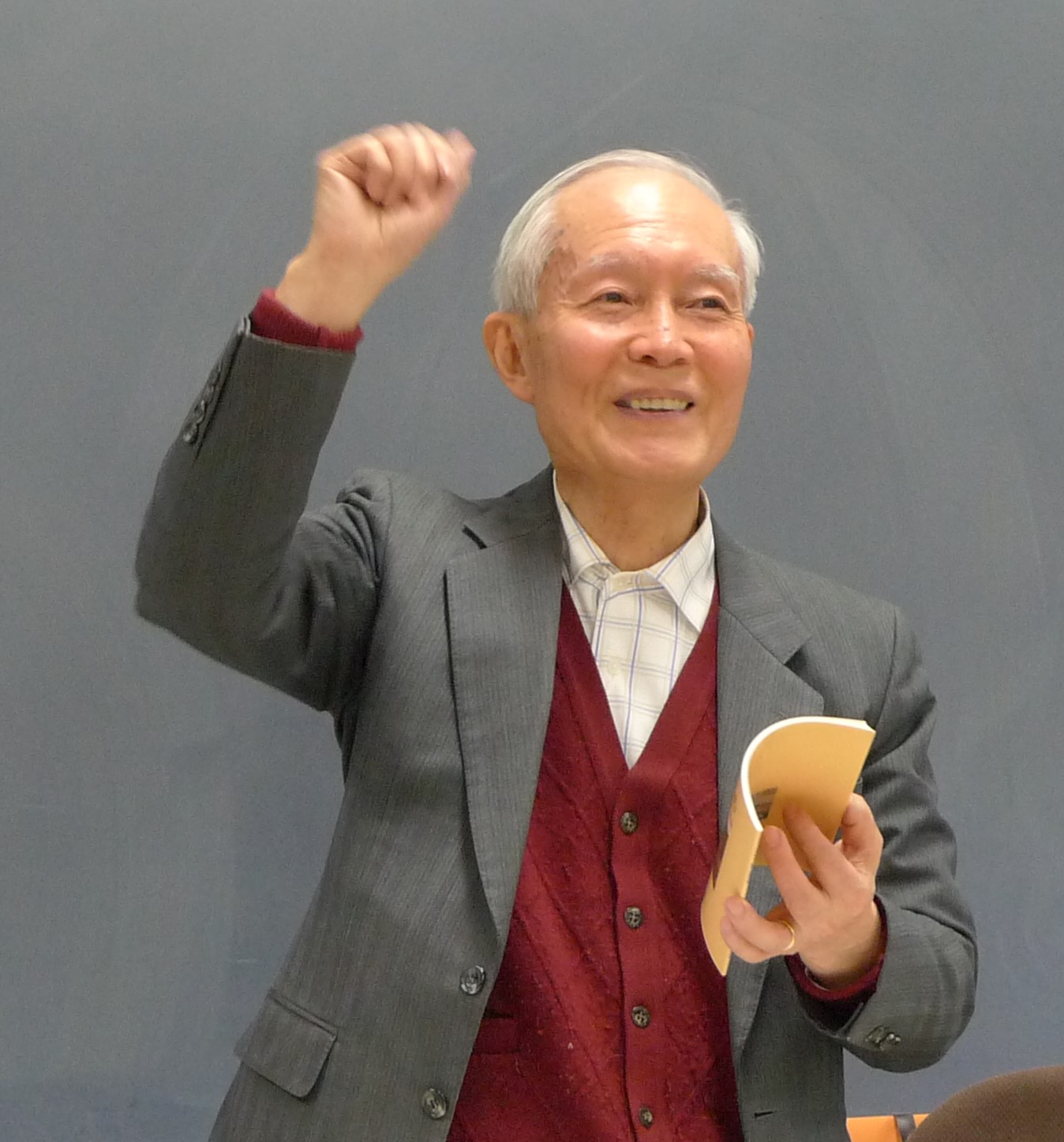

民間から発する平和観の卓越さを教えてくれたある人物が今年初めに亡くなった。戦後50周年に当たる1995年に明治学院の学院長を務めた中山弘正である(写真1)。

写真1:学生に平和を語る中山弘正

中山は同年6月に「明治学院の戦争責任・戦後責任の告白」を発表した。6月には衆議院で「国会決議」が、8月には「村山首相談話」が発表された年である。「告白」はかなりの長文だが、冒頭にその趣旨が盛り込まれている。

「私は、日本国の敗戦50周年にあたり、明治学院が先の戦争に加担したことの罪を、主よ、何よりもあなたの前に告白し、同時に、朝鮮・中国をはじめ諸外国の人々のまえに謝罪します。また、そのことを、戦後公にしてこなかったことの責任をもあわせて告白し、謝罪します。」

「告白」というスタイルになっているのは、明治学院がキリスト教主義の学校だからである。クリスチャンである中山学院長が、侵略戦争に加担した罪と、それに向きあうことなく50年を過ごした責任を神にむかって「告白」している。もう一方で、朝鮮や中国の被害者には「謝罪」している。これに続く箇所で、戦争中の同学院が朝鮮半島で伝道という名の文化侵略を担ったり、軍国主義教育を通じて学生を侵略戦争に送り込むなどした「罪」が具体的に記されている。国家や個人の責任だけでなく、その間にある学校や教会が何をしたのかに迫っている。

「告白」と「謝罪」はどういう関係にあるのだろうか。「告白」の作成過程では当初、神に対する「告白」しか記していなかったと中山は回想している。同僚たちから、クリスチャン以外の学院関係者もいるので、人として被害者に向きあう「謝罪」と両立させてほしいという要望が出て、このスタイルになった。

過去に向きあうことにこれほど抵抗感の強い社会において、「謝罪」の表明にあたって「告白」が介在したことにどんな意味があったのか。

一見すると、神への「告白」が先立っていて、同時に被害者への謝罪がなされているように読める。しかし、神に「告白」した罪の中身とは何だろう。それは、戦争被害者に対する加害行為だった。その事実と責任を認めないクリスチャンには、この「告白」は為しえなかったことになる。同時に、被害の甚大さを知れば知るほど、日本という共同体が負うべき罪だ、あるいは自身とは無縁の時代の罪だと、自身から遠ざけたくなるだろう。右翼による妨害に備えなければならない情況もあった。葛藤を越えてそれを自身の罪として引き受けられたのは、神のまなざしの前に立っていたからだろう。中山にとって、被害者に対する罪に向きあわないことは、神の前でも罪であったのではないか。「告白」だけでもなければ、「謝罪」だけでもないこのスタイルだからこそ、ある種の普遍性を持ちえたといえる。

「告白」後の反響は大きかった。前後に発表された「決議」や「談話」に比べて、加害の事実や責任の所在を明確にしていたからだ。日本のメディアは在校生にも取材し、「告白」を発表した学院を誇らしく思うと語る学生の様子を伝えた。海外メディアは「明治学院の謝罪」と報じた。戦時中に明治学院に「留学」していた朝鮮半島や台湾の出身者からも、過去の過ちに真摯に向きあった「母校」への賛同の声が寄せられた。植民地支配下で弾圧を経験したり、家族を殺害された韓国人が相次いで明治学院に駆け付け、「よくやってくれた」と中山に語った。

このように振り返ると、さぞ厳格で近寄りがたい宗教者を想像するかもしれない。靖国神社の国営化に反対する運動にも長年取り組んできた経済学者といえば、余計にそうだろう。ただ、実際の中山は驚くほど穏やかな人柄で、人を包み込む独特の雰囲気を持っていた。数年前、孫にも読めるようにと『世界に平和を:小さな自分史』をまとめた(写真2)。信仰者であり大学人として日常を丁寧に生きる姿と、平和を壊す動きを見過ごさない市民の顔が交互に現れる。日本社会が向きあおうとしない戦争責任に迫る回路は、政治だけでなく信仰、学校、家族、暮らしなど複数あることを教えてくれる。

写真2:孫にむけて書いた中山の「自分史」

* * *

「未来志向」とはどうあることなのかを問い続けてきた。連載を終える今、過去にどう向きあうかが再び問題化している。平和を作り出すことは難しいが、何が平和を壊すことに繋がるかは、民間のわれわれにも分かる。過去の過ちに向きあうことは葛藤を伴うが、被害者が抱える痛みはそれ以上に大きい。民間にいる私たちが、簡単ではないができることを積み重ねていくその日常が、未来そのものなのではないだろうか(完)。〔本連載は上海市哲学社会科学規画課題「‘中归联’及其和平实践活动的资料整理与研究」(2023BDS009)の成果の一部である〕

トップニュース

|

2026/2/4 |

|

|

2026/1/30 |

|

|

2025/12/25 |

|

|

2025/12/22 |

|

|

2025/7/25 |

|

|

2025/6/23 |